Ausstellung

Rooms with a View.

Aby Warburg, Florenz und das Labor der Bilder

Florenz, Gallerie degli Uffizi

„Jude von Geburt, Hamburger im Herzen, im Geiste Florentiner“, so hat sich Aby Warburg selbst bezeichnet, und seine enge Beziehung zu Florenz spiegelt sich auch in der herausragenden Rolle wider, die Florenz in seinem letzten Projekt spielt: dem Mnemosyne-Atlas, einem offenen Laboratorium der Bilder, das mit seinem Tod 1929 unvollendet blieb. Die Serie von Tafeln, die vor allem aus fotografischen Reproduktionen von Kunstwerken und anderen Bildern besteht, präsentiert sich als Kartografie des kulturellen Gedächtnisses. Die letzte Fassung des Atlas besteht aus 63 Tafeln, die in Aufnahmen von 1929 überliefert ist. Auf dieser Basis haben Axel Heil und Robert Ohrt 2020 den Atlas mit Originalmaterial aus der Fotosammlung des Warburg Instituts rekonstruiert. Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal in Italien eine Auswahl dieser Tafeln zusammen mit zwei neu rekonstruierten der vorletzten Version.

Die Forschungen des jungen Warburg konzentrierten sich auf die Kunst des späten 15. Jahrhunderts, die Welt von Botticelli und Ghirlandaio, die Repräsentation von weltlichen Themen, auf Bilder in einer Vielzahl von künstlerischen Medien sowie auf das Nachleben antiker Bildprägungen. Im Laufe der Jahre erweitert sich Warburgs Blick auf Florenz und wird zugleich komplexer, er verfolgt einen zunehmend kulturwissenschaftlichen bzw. anthropologischen Ansatz und setzt sich zugleich kritisch mit der Gegenwart auseinander, mit Blick auf Kontinuitäten und Analogien in Bildpolitik und Bildpraxis.

Die Ausstellung bringt Warburgs revolutionäre Experimente zurück an den Ort, an dem er viele Inspirationen gewonnen hat. Ort, Medien und Bild sind die drei Schlüsselbegriffe der Ausstellung, die aus fünf thematischen Sektionen besteht: 1) Warburgs Beziehung zu Florenz; 2) die Bedeutung des Ephemeren; 3) das Laboratorium der Bilder, insbesondere der fotografischen Bilder; 4) Zeichnung als „Pathosformeln“; und 5) der Sektion Tanz, Ninfa, Furor, die sich um die „energetische Inversion“, ein weiteres zentrales Konzept Warburgs dreht.

Giuliano Giamberti, gen. Giuliano da Sangallo, Stehende männliche Figur, ca. 1506–1510, Florenz, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

Blick in die Ausstellung: Sandro Botticellis Primavera und die rekonstruierte Tafel 39 von Aby Warburgs Mnemosyne Atlas

Blick in die Ausstellung: William Kentridges Pasolini - 2. November 1975, Son Weeping for His Mother, und Women Weeping for a Lampedusa Shipwreck

Die Ausstellung inszeniert einen dreifachen Dialog zwischen:

- den Atlas-Tafeln,

- Werken der Uffizien (wie Gentiles Anbetung der Könige, Botticellis Primavera und Geburt der Venus, dem Portinari-Altar und Bandinellis Laokoon) und Leihgaben anderen Sammlungen,

- sowie Interventionen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler in den Räumen der Uffizien u.a. von William Kentridge, Lebohang Kganye, Alexander Kluge, Goshka Macuga, Małgorzata Mirga-Tas, Sissi Daniela Olivieri und Akram Zaatari.

Es ist ein Dialog, der dazu einlädt, über Koordinaten und Ordnungen der Uffizien selbst nachzudenken, die mit ihren antiken Statuen und der Malerei der Renaissance selbst als ‚Atlas‘ verstanden werden können. Gleichzeitig wird die Aktualität von Warburgs Denken in und mit Bildern sichtbar – mit seiner Praxis des Schneidens, Skalierens und der Montage in immer neuen Konstellationen: Bilder, wie er sagt, sind Vehikel, sie speichern und reaktivieren Energien, sie simulieren Bewegung, sie drücken emotionale Zustände aus. Warburg ist hochaktuell – angesichts der digitalen Dynamik der visuellen Kultur heute, aber auch im Hinblick auf eine globale Geschichte der Bilder und der Kunst.

Aby Warburg, Medea, ca. 1898–1900, aus dem "Zettelkasten" Nr. 63. London, The Warburg Institute Archive

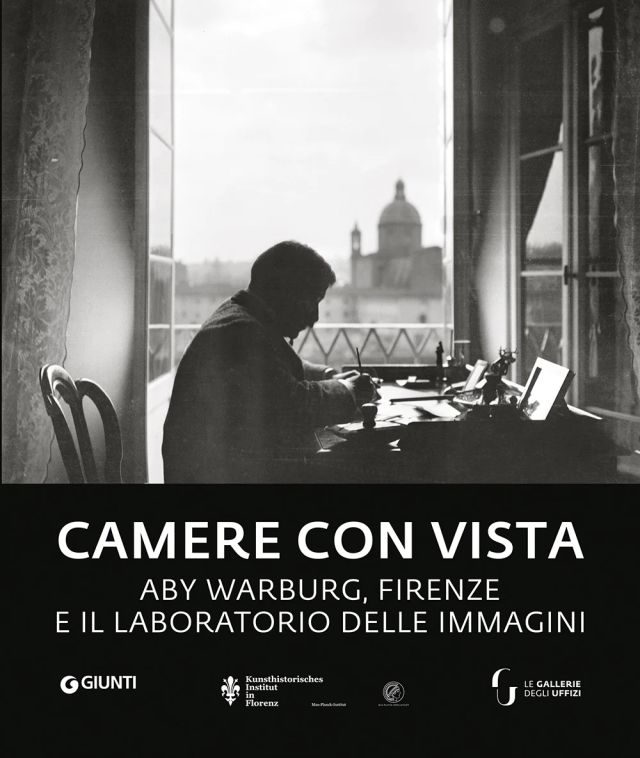

Unbekannter Fotograf, Aby Warburg in einem Zimmer des Hotel d’Italie in Florenz, 1906. London, The Warburg Institute Archive

Rekonstruktion von Aby Warburgs Tafeln 48 und 43 des Mnemosyne Atlas

Aby Warburg

Der in Hamburg geborene, aus einer jüdischen Bankiersfamilie stammende Aby Warburg (1866–1929) studierte Kunstgeschichte in Bonn, Straßburg und Florenz, wo er seine spätere Frau, die Künstlerin Mary Hertz, kennenlernte und zu den Gründern des Kunsthistorischen Instituts in Florenz gehörte. Im Jahr 1893 veröffentlichte er seine Dissertation über Botticellis mythologische Gemälde und widmete sich in Archiven und Bibliotheken dem mediceischen Festwesen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Nach einer Reise 1895/96, die ihn zur Kunst und Kultur der Hopi und Pueblo in Arizona und New Mexico führte, verbrachte er einige Monate mit Studien der Medizin in Berlin, heiratete und ließ sich 1897 in Florenz nieder. Ab 1904 lebte er in Hamburg, wo er seine Forschungen auf die Geschichte der astrologischen Bildsprache ausweitete. Er gründete eine einzigartige Bibliothek für Kulturwissenschaften, aus der das heutige Warburg Institute hervorging, das 1933 nach England emigrierte, heute ist es Teil der University of London. Aby Warburg erkrankte nach dem Ersten Weltkrieg an einer schweren Psychose; er verbrachte Jahre in Binswangers Klinik Bellevue am Bodensee (1921–1924). Nach seiner Rückkehr nach Hamburg setzte er seine Forschungen zur Festkultur der Renaissance fort, widmete sich Bildersammlungen und arbeitete an dem Mnemosyne-Atlas bis zu seinem Tod 1929.

Małgorzata Mirga-Tas, Untitled (After Gentile da Fabriano) (2023), ausgestellt im Raum des Gentile da Fabriano

Blick in den Raum 3 (Thema "Werkstatt"): Joan Fontcubertas Googlegram 9: Homeless

Die Ausstellung wurde von den Gallerie degli Uffizi und dem Kunsthistorischen Institut in Florenz – Max-Planck-Institut in Zusammenarbeit mit dem Warburg Institute, London, organisiert und von Costanza Caraffa, Marzia Faietti, Eike D. Schmidt, Bill Sherman, Giovanna Targia, Claudia Wedepohl und Gerhard Wolf mit Katia Mazzucco (wissenschaftliche Koordinatorin) und Lunarita Sterpetti (Assistenzkuratorin) kuratiert.

Die App Aby Warburg’s Florence, die im Apple App Store und Google Play Store erhältlich ist, lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, drei Routen in Florenz zu folgen, die mit Warburgs Studien in Verbindung stehen. Eine Auswahl von ‚florentinischen Stimmen‘ gewährt vielfältige Perspektiven auf die Stadt von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis in Warburgs Zeit.

Der Ausstellungskatalog (Florenz/Mailand: Giunti, 2023; 384 Seiten) wird herausgegeben von Marzia Faietti, Eike D. Schmidt, Giovanna Targia, Gerhard Wolf mit Bill Sherman, Katia Mazzucco, Lunarita Sterpetti und Claudia Wedepohl.

Am Montag, den 13. November 2023 findet um 16 Uhr im Palazzo Grifoni (Via dei Servi 51, 50122 Firenze) ein Round Table zur Ausstellung mit Andreas Beyer (Universität Basel), Horst Bredekamp (Humboldt-Universität zu Berlin, angefragt), Monica Centanni (Università Iuav di Venezia), Claudia Cieri Via (Sapienza Università di Roma), Maurizio Ghelardi (Scuola Normale Superiore, Pisa) und Alina Payne (Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) statt.

Unbekannter Künstler, Pseudo-zeremonielle Vase mit Schlangenmotiv und gestuftem Rand, 1890–1895 ca. Hamburg, Museum am Rothenbaum, Kulturen und Künste der Welt (MARKK)

19. September – 10. Dezember 2023

Gallerie degli Uffizi

Piazzale degli Uffizi 6

50122 Firenze

Öffnungszeiten

Dienstag–Sonntag, 08:15 bis 18:30 Uhr